一、為什麼 AI 地端與私有雲成為企業新焦點?

生成式 AI 的浪潮正以前所未有的速度席捲全球,從顛覆性的 ChatGPT 到各類專業 AI 工具,無數企業正積極投身於這場數位轉型的革命。然而,在享受公有雲服務帶來便利的同時,其背後潛藏的成本與風險也逐漸浮現。長期依賴公有雲 API,費用往往隨著使用規模的擴大而呈指數級增長,成為企業沉重的負擔。更重要的是,數據安全問題日益受到矚目,尤其對於金融、醫療、政府等處理高度敏感資訊的行業而言,將核心數據託管於外部平台,無疑是將企業的命脈置於風險之中。

在此背景下,企業決策者開始深刻意識到,「數據主權」與「內建 AI 能力」才是構築長期競爭護城河的關鍵。若是以生活化的例子做比喻:「租用雲端服務就像租房子,雖然靈活方便,但終究是為人作嫁;而建置地端與私有雲則如同買房,儘管前期投資較高,卻能真正掌握主導權,將數據資產與 AI 能力牢牢掌握在自己手中。」因此,如何評估並導入 AI 地端與私有雲,已不再是一個選擇題,而是每一位企業領導者都必須深入思考的必答題。

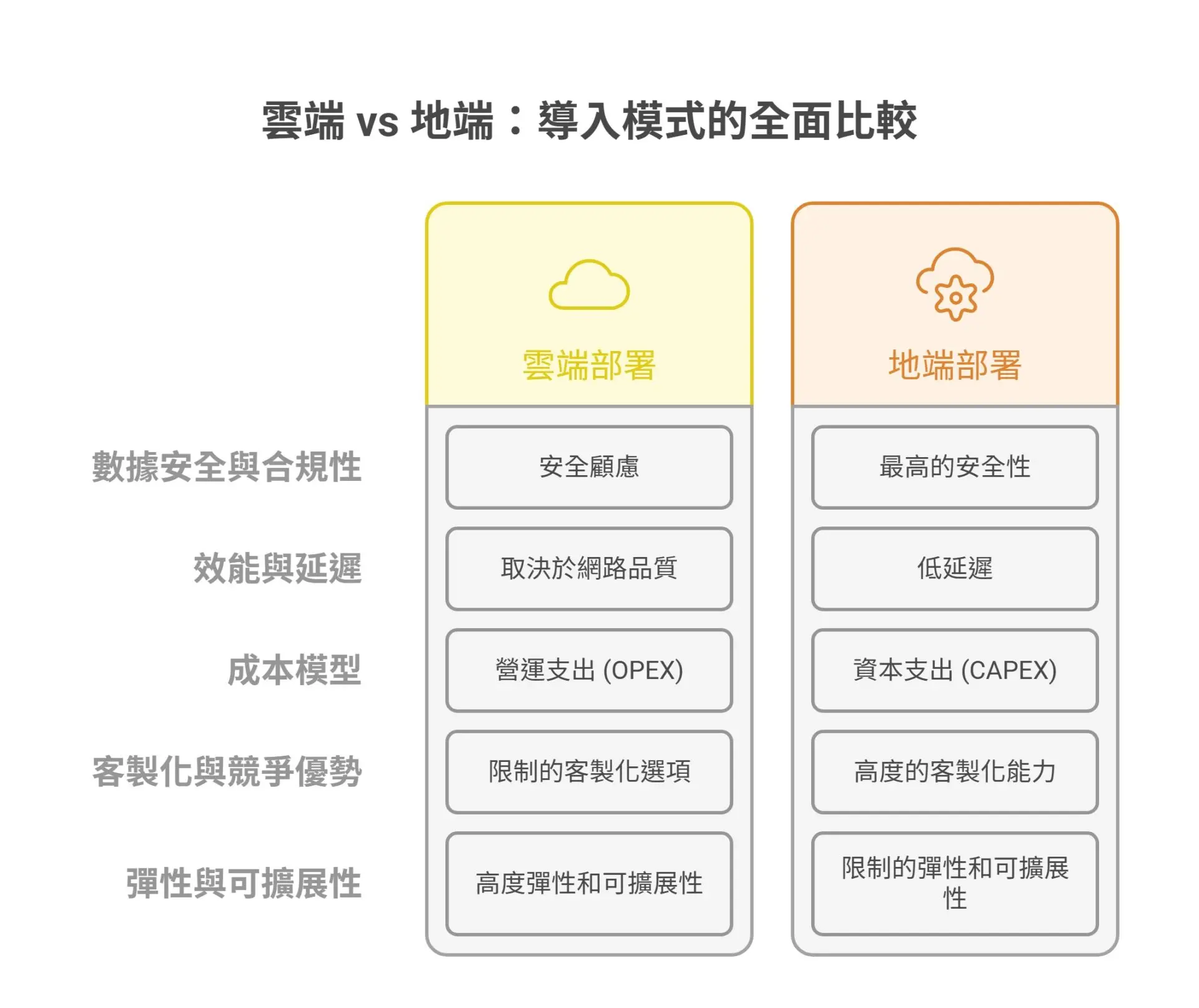

二、雲端 vs 地端:導入模式的全面比較

企業在導入 AI 時,選擇雲端或地端部署模式,本質上是在「彈性」與「掌控」之間做出權衡。兩種模式各有優劣,適用於不同的業務需求和發展階段。以下將從五個關鍵維度進行全面比較:

1. 數據安全與合規性

- 地端部署 (On-premises):數據完全儲存在企業自有的內網環境中,不與外部網路直接接觸。這種模式提供了最高級別的數據安全保障,能夠有效防止未經授權的訪問和數據洩露風險。對於金融、醫療、政府等受到嚴格法規監管的行業而言,地端部署是確保數據合規性的首選方案。

- 雲端部署 (Cloud):雖然公有雲服務商提供了虛擬私有雲(VPC)、數據加密、金鑰管理(KMS)等多種安全措施,但數據畢竟儲存在第三方基礎設施上,不免對於機敏資料管理上還是不免有些疑慮。不過,對於許多中小型企業或非核心業務而言,雲端部署提供了快速、便捷的解決方案,能夠在可接受的安全級別下,快速啟動 AI 應用。

2. 效能與延遲

- 地端部署:由於運算資源位於企業內部,數據傳輸無需經過公共網路,因此網路延遲極低。這對於需要即時互動的應用場景,如智慧客服、即時推薦系統或高頻交易等,至關重要。本地化的部署確保了高效、穩定的性能表現。

- 雲端部署:公有雲擁有龐大的基礎設施,能夠提供極高的數據吞吐量和計算能力。然而,其性能表現高度依賴網路連接的品質和穩定性。在網路不佳或跨地域訪問的情況下,可能會出現明顯的延遲,影響用戶體驗。

3. 成本模型

- 地端部署 (資本支出, CAPEX):企業需要一次性投入大量資金購買伺服器、GPU、網路設備等硬體,並承擔機房建設、電力、散熱等費用。這屬於資本支出,通常需要進行為期 18 至 24 個月的投資回報評估。雖然初期成本高昂,但長期來看,總持有成本(TCO)可能更具優勢。

- 雲端部署 (營運支出, OPEX):企業無需前期硬體投資,只需按需付費,將成本轉化為營運支出。這種模式初期門檻低,資金壓力小,適合初創企業或進行實驗性的 AI 項目。然而,隨著使用量的增加,長期累積的費用可能會超過地端部署的總成本。

4. 客製化與競爭優勢

- 地端部署:企業擁有完全的自主權,可以根據自身的業務需求,對 AI 模型進行深度微調(Fine-tuning),甚至從頭開始訓練專屬模型。這種高度的客製化能力,有助於企業累積獨特的 AI 資產,打造難以被競爭對手複製的核心優勢。

- 雲端部署:企業通常只能在雲端服務商提供的框架和模型範圍內進行選擇和應用,客製化的靈活性相對較低。雖然可以節省大量的開發和維護工作,但在一定程度上也限制了企業建立差異化競爭優勢的潛力。

5. 彈性與擴展性

- 雲端部署:公有雲提供了近乎無限的計算資源和儲存空間,企業可以根據業務需求的波動,隨時彈性擴展或縮減資源。這對於業務量有明顯季節性變化,或需要進行大規模、短期的 AI 實驗的企業來說,是理想的選擇。

- 地端部署:地端基礎設施的擴展需要經過採購、部署、調試等一系列流程,彈性相對較差。它更適合於那些業務負載相對穩定、可預測的長期應用場景。

結論:混合模式成為主流選擇

綜合來看,雲端與地端並非絕對的對立關係。現階段,越來越多的企業傾向於採用「混合模式(Hybrid)」:將涉及核心數據、需要高度客製化和低延遲的業務(如核心交易系統、內部知識庫)部署在私有雲或地端;而將需要高度彈性、用於探索性研究或非核心的業務(如營銷活動、短期數據分析)放在公有雲上。這種策略能夠兼顧安全性、成本效益與業務靈活性,實現兩全其美。

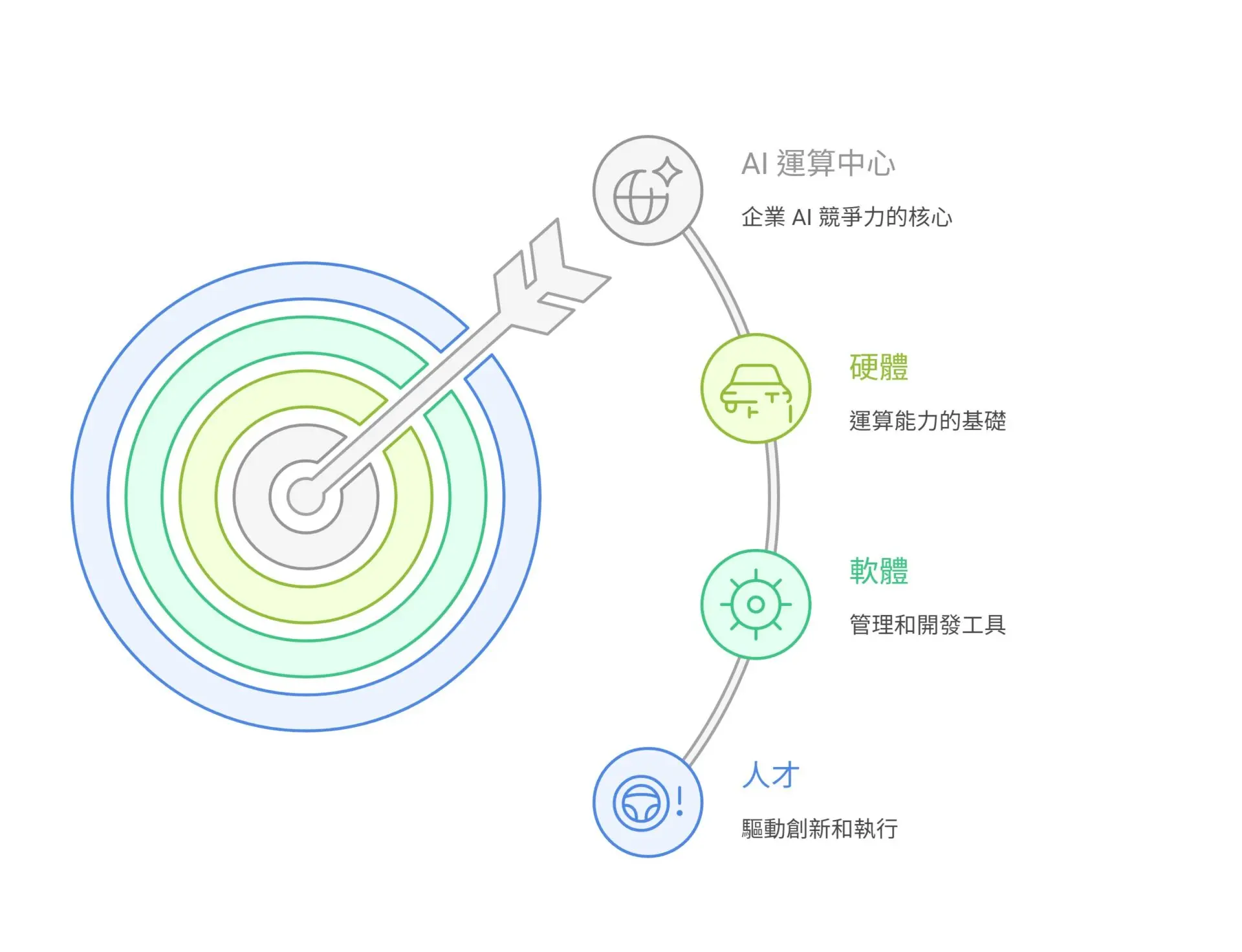

三、打造企業 AI 運算中心:技術與硬體基礎

要真正落實 AI 地端化,企業需要的遠不止是幾台高性能的伺服器,而是一整套完整、高效的「AI 運算中心」。這套系統涵蓋了從底層硬體、中層軟體堆疊到頂層人才團隊的全方位建設,三者缺一不可,共同構成了企業 AI 競爭力的基石。

1. 伺服器與 GPU 選擇

硬體是 AI 運算中心的引擎,其選擇直接決定了企業能夠處理的 AI 任務規模和複雜度。市場上主流的方案包括:

(1) 伺服器:

HPE ProLiant DL385 Gen11 等專為 AI 和高效能運算(HPC)設計的伺服器,提供了強大的計算能力、高帶寬記憶體和靈活的擴展性,是承載 GPU 加速器的理想平台。

(2) GPU 加速器:

NVIDIA 的 GPU 是目前 AI 運算市場的絕對主流。不同型號的 GPU 適用於不同的應用場景:

- NVIDIA H100/H200 Tensor Core GPU:專為大規模 AI 和 HPC 工作負載設計,擁有龐大的 VRAM 容量和驚人的運算速度,是訓練大型語言模型(LLM)和複雜深度學習模型的首選。

- NVIDIA RTX 6000 Ada Generation:適用於專業視覺化、AI 推論和數據科學等工作負載,在成本和性能之間取得了良好的平衡,適合中等規模的 AI 應用。

選擇 GPU 時,VRAM(顯示記憶體)容量是一個至關重要的指標。它直接決定了能夠運行和微調的模型規模。例如,一個 7B(70億參數)的模型可能需要數十 GB 的 VRAM,而一個 180B(1800億參數)的巨型模型,則需要由多張 H100/H200 組成的伺服器集群才能運行。

2. 軟體堆疊

如果說 GPU 是引擎,那麼軟體堆疊就是油門和傳動系統,它負責高效地管理和調度底層硬體資源,並為上層 AI 應用提供開發和運行環境。

(1) 基礎架構層:

以 Kubernetes (K8s) 和 Docker 為代表的容器化技術,是構建現代化 AI 平台的事實標準。它們能夠將應用程式及其依賴項打包成獨立的容器,實現資源的隔離、彈性擴展和快速部署。

(2) AI 生態與框架:

- NVIDIA AI Enterprise:這是一個端到端的企業級 AI 軟體平台,包含了超過 100 個框架、預訓練模型和工具,如 PyTorch、TensorFlow 等,並經過 NVIDIA 的優化和認證,能夠顯著加速 AI 開發和部署流程。

- CUDA (Compute Unified Device Architecture):NVIDIA 開發的並行計算平台和編程模型,允許開發者使用 C++、Fortran、Python 等語言,直接利用 GPU 的強大計算能力。

- vLLM:一個開源的高性能 LLM 推論和服務引擎,能夠顯著提升大型語言模型的吞吐量和處理效率。

3. 人才需求

人才是驅動 AI 運算中心創造價值的核心。企業需要建立一個跨職能的 AI 專案團隊,才能將技術潛力轉化為商業成果。

(1) MLOps (Machine Learning Operations) 工程師:

這是近年來非常熱門的新興職位。他們不僅需要懂模型、懂演算法,還需要精通系統架構、自動化維運和資源管理,負責打通從模型開發、訓練、部署到監控的全鏈路,確保 AI 系統的穩定和高效運行。

(2) AI 專案團隊:

一個完整的 AI 團隊通常包括:

- 資料工程師 (Data Engineer):負責數據的清洗、處理和管道建設。

- 資料科學家 (Data Scientist):負責模型的研究、開發和調優。

- AI 應用顧問 (AI Consultant):負責理解業務需求,將 AI 技術與具體業務場景相結合。

「GPU 是引擎,軟體是油門,而人才,才是真正的駕駛員。」 只有三者協同配合,企業的 AI 運算中心才能真正發揮其強大的動力,駛向成功的彼岸。

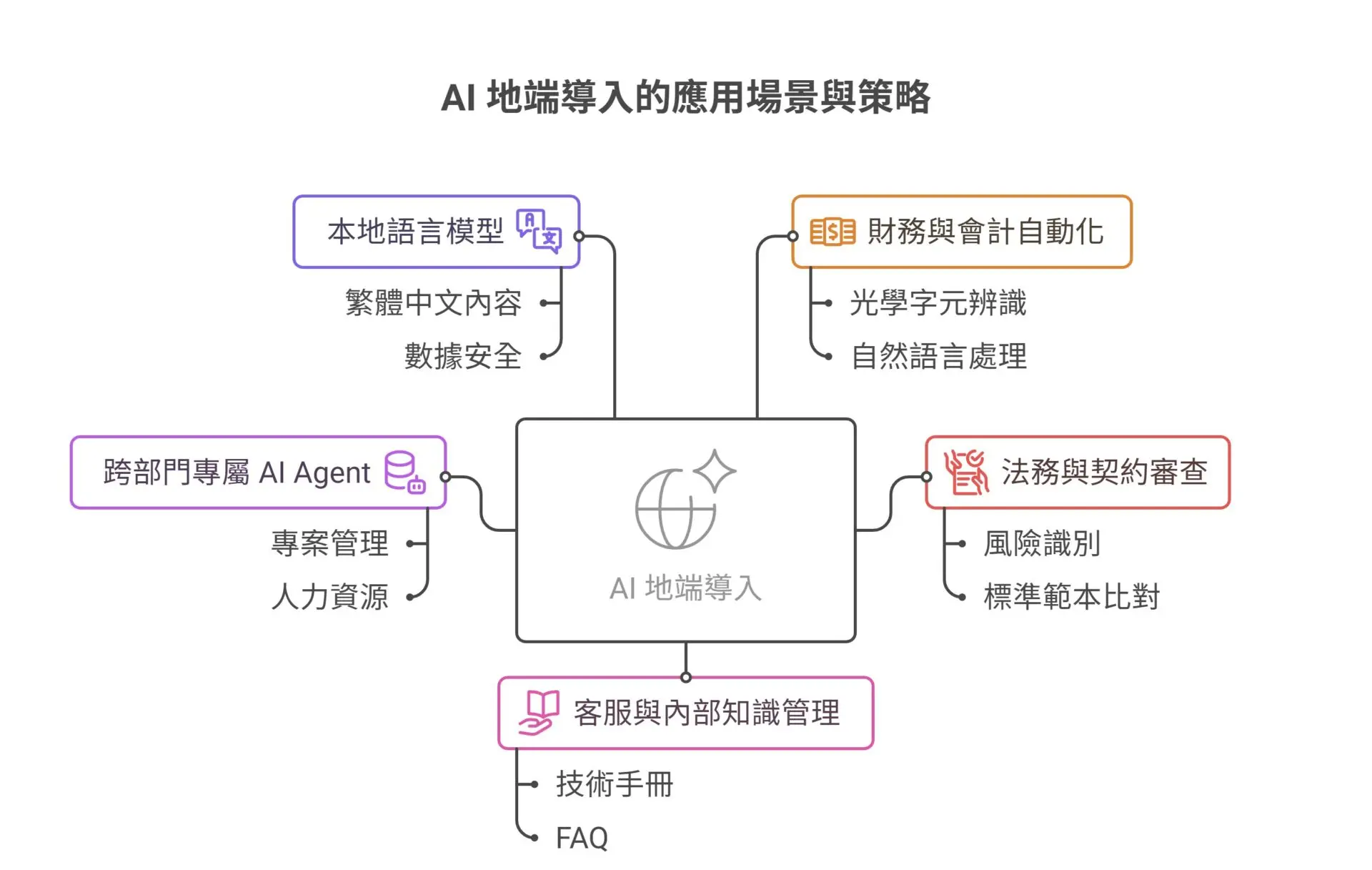

四、應用場景與落地策略

AI 地端導入的最終價值,並不在於「跑模型有多快」,而在於能否深度融入業務流程,切實地解決痛點、提升效率、創造價值。企業應從自身的業務需求出發,選擇最適合的應用場景進行落地。以下列舉了幾個典型的應用場景:

1. 財務與會計自動化

這是目前 AI 落地最成熟的領域之一。透過光學字元辨識(OCR)和自然語言處理(NLP)技術,AI 可以自動識別發票、收據、合同等文件中的關鍵資訊,並進行智慧分類、費用歸屬和帳務處理,極大地加速了結算流程,降低了人為錯誤。

2. 法務與契約審查

律師和法務人員需要花費大量時間審閱冗長的合約文件。地端部署的 AI 模型可以在確保機密性的前提下,快速分析合約條款,識別潛在風險,比對標準範本,將文件審閱週期從數天縮短到幾小時,顯著提升法務部門的工作效率。

3. 客服與內部知識管理

企業內部往往積累了大量的技術手冊、FAQ、產品文檔和歷史郵件。將這些資料餵給地端部署的大型語言模型進行訓練,可以打造一個專屬的內部「智慧大腦」。員工可以隨時透過自然語言提問,快速獲得精準的答案,而無需擔心內部敏感知識外洩。

4. 跨部門專屬 AI Agent

企業可以為不同職能的部門(如專案管理 PM、人力資源 HR、財務)打造專屬的 AI 助理(Agent)。這些 AI Agent 能夠理解各部門的專業術語和工作流程,協助處理日常事務、生成報告、進行數據分析,促進跨部門之間的協同工作。

5. 本地語言模型(如 TAIDE)的應用

對於台灣的企業而言,使用由國科會開發的「可信任人工智慧對話引擎」(TAIDE)等本地語言模型,具有獨特的優勢。這類模型更貼近在地的語言文化和語境,能夠更好地理解和生成繁體中文內容,同時兼顧了數據安全與使用者的要求。

成功的 AI 導入策略,其核心思想是將 AI 從一個帶著光環的「技術展示品」,轉變為一個能夠為業務部門賦能的實用工具。AI 地端導入的重點,不在於炫技,而在於幫助企業將過去被視為成本中心的 IT 部門,真正轉化為能夠驅動業務增長的價值中心。

五、財務投資分析:成本、ROI 與回本時間

對於企業而言,導入任何新技術,最關鍵的問題永遠是:這筆投資划算嗎?AI 地端部署涉及高昂的前期投入,因此,進行全面、客觀的財務投資分析至關重要。這不僅是為了說服決策層,更是為了確保專案能夠產生可持續的商業價值。

1. TCO(總持有成本)分析

在評估成本時,絕不能只看眼前的硬體採購費用,而應採用「總持有成本」(Total Cost of Ownership, TCO)的視角,全面考量在整個生命週期內的所有相關支出。

(1) 地端部署 TCO:

- 硬體資本支出 (CAPEX):這是最顯著的前期成本,包括購買伺服器、GPU、儲存設備、網路交換機等。

- 軟體授權費:操作系統、虛擬化平台(如 VMware)、容器編排(如 Kubernetes 發行版)、AI 開發平台(如 NVIDIA AI Enterprise)等都可能涉及授權費用。

- 人力成本:招聘和維持一個專業的 MLOps 和 AI 團隊的薪資福利開銷。

- 基礎設施成本:機房的空間租金、電費、散熱空調、網路帶寬等持續性的營運開銷。

- 維運與折舊:硬體的維護保養、備品更換以及多年後的折舊攤銷。

(2) 公有雲 API TCO:

- API 調用費:這是最主要的成本,通常根據 API 的調用次數、處理的數據量(Token 數量)來計費。

- 對於高頻率、大規模的應用,這筆費用會迅速增長。

- 數據傳輸與儲存費:數據在雲端平台上的傳入、傳出和儲存都會產生費用。

人力成本:雖然無需維運底層設施,但仍需要應用開發和 API 集成的人力。

通過 TCO 分析可以發現,雖然地端部署的初期 CAPEX 很高,但公有雲的 OPEX 會隨著時間和規模的增長而持續累積。長期來看,當 AI 應用達到一定規模後,地端部署的 TCO 往往會顯著低於持續「租用」公有雲 API 的方案。

2. ROI(投資回報率)分析

評估 ROI 是衡量 AI 投資成功與否的核心指標。ROI 的計算不僅應包含可直接量化的財務效益,還應考慮難以量化的軟性效益。

(1) 可量化效益:

- 生產力提升:這是最直接的回報。例如,財務部門透過 AI 自動化,將關帳速度縮短 40%;法務部門將合約審查時間減少 80%;客服部門的平均問題解決時間下降 30%。這些都可以轉化為節省下來的人力成本。

- 錯誤率下降: AI 的精準執行可以大幅降低人為操作失誤。例如,在訂單處理或數據錄入環節,錯誤率下降 50%,可以避免大量的後續修正成本和客戶投訴。

- 營收增長:雖然較難直接歸因,但透過 AI 驅動的精準營銷、個性化推薦或新產品開發,可以帶來實質的營收增長。

(2) 軟性效益:

- 員工滿意度提升:將員工從重複、繁瑣的勞動中解放出來,讓他們從事更具創造性和戰略性的工作,有助於提升員工的滿意度和留存率。

- 內部 AI 能力培養:透過地端部署,企業能夠逐步建立起自己的 AI 團隊和技術積累,這是無法從外部購買的核心資產。

- 數據資產化:將企業內部沉睡的數據轉化為可驅動決策、優化流程的智慧資產,其長期價值難以估量。

3. 回本時間 (Payback Period)

回本時間是衡量投資風險的重要參考。根據業界多數成功案例的經驗,一個規劃良好的 AI 地端導入專案,通常可以在 18 至 24 個月 內達到損益平衡點,即累積的投資回報等於總投入成本。超過這個時間點,AI 系統將開始為企業創造淨利潤。

最終,我們需要建立一個核心認知:「AI 地端投資不是一項單純的成本支出,而是將企業的數據與 AI 能力進行『資產化』的策略執行過程。」 它將在未來數年內,為企業帶來持續、可觀的回報。

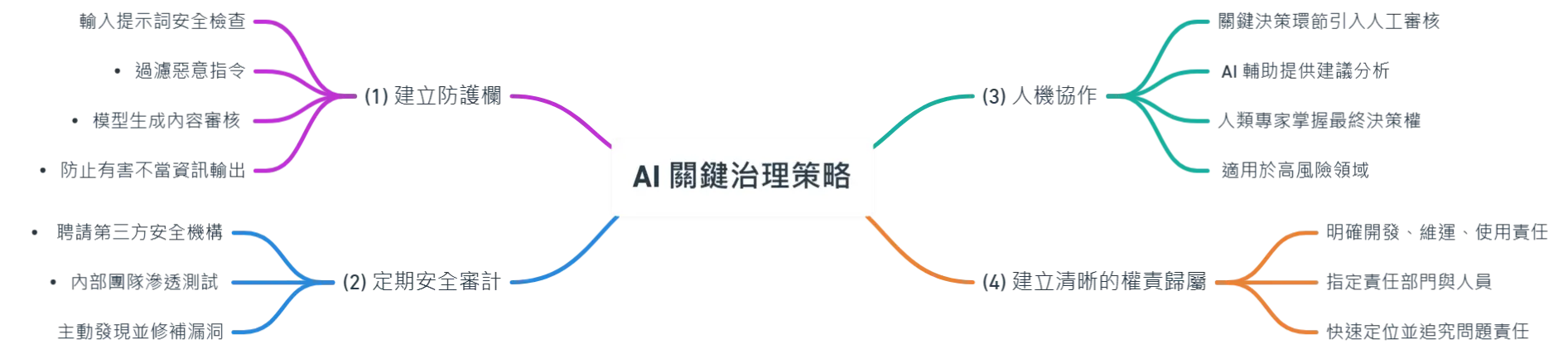

六、風險挑戰與治理策略

AI 技術在帶來巨大潛力的同時,也伴隨著一系列新的風險與挑戰。企業在擁抱 AI 的過程中,如果缺乏有效的治理策略,再先進的技術方案最終都可能演變為難以控制的風險。因此,建立一套完善的 AI 治理體系,與技術導入本身同等重要。

1. 潛在風險挑戰

(1) 數據風險:

- 資料中毒 (Data Poisoning):攻擊者可能通過污染訓練數據,向模型中植入「後門」或使其產生特定的錯誤輸出,從而影響模型的可靠性和安全性。

- 敏感資訊外洩:即使在地端部署,如果權限管理不當,AI 模型在處理和生成內容的過程中,也可能無意中洩露客戶隱私、商業機密等敏感資訊。

(2) 模型風險:

- 提示詞攻擊 (Prompt Injection):攻擊者可以構造惡意的提示詞,繞過模型的安全限制,使其執行非預期的指令或生成有害內容。

- 幻覺 (Hallucination):大型語言模型有時會「一本正經地胡說八道」,捏造看似合理但完全錯誤的資訊,如果直接應用於關鍵決策,可能導致嚴重後果。

- 阻斷服務攻擊 (DoS):攻擊者可以提交大量計算複雜的請求,耗盡 GPU 資源,導致 AI 服務癱瘓,影響正常業務運行。

(3) 營運風險:

- GPU 資源管理不善:缺乏有效的調度與監控機制,可能導致 GPU 資源閒置或分配不均,無法最大化投資效益。

- 人才缺口:專業的 MLOps 和 AI 人才市場競爭激烈,如果無法組建和留住核心團隊,將嚴重影響專案的推進和維護。

- 成本失準:對於電費、維護、軟體升級等持續性成本預估不足,可能導致專案總體預算超支。

2. 關鍵治理策略

為了應對上述風險,企業需要從技術、流程和人員各個層面建立立體化的治理策略。

(1) 建立防護欄 (Guardrails):

在模型的輸入和輸出端建立過濾和監控機制。例如,對用戶的輸入提示詞進行安全檢查,過濾惡意指令;對模型生成的內容進行審核,防止有害或不當資訊的輸出。

(2) 定期安全審計:

聘請第三方安全機構或組建內部團隊,定期對 AI 系統進行滲透測試和安全審計,主動發現並修補潛在的漏洞。

(3) 人機協作 (Human-in-the-Loop, HITL):

在關鍵的決策環節,引入人工審核和確認的機制。AI 作為高效的輔助工具,提供建議和分析結果,但最終的決策權仍掌握在人類專家手中。這對於金融、醫療等高風險領域尤為重要。

(4) 建立清晰的權責歸屬:

明確 AI 系統的開發、維運、使用等各個環節的責任部門和人員,確保一旦出現問題,能夠快速定位並追究責任。

一個重要的觀念是:「導入 AI,不只是部署幾台 GPU,而是要建立一套完整、可控的智慧治理系統。」 只有在有效的治理框架下,AI 的力量才能被安全、可靠地釋放,真正成為企業發展的助推器,而非潛在的風險源。

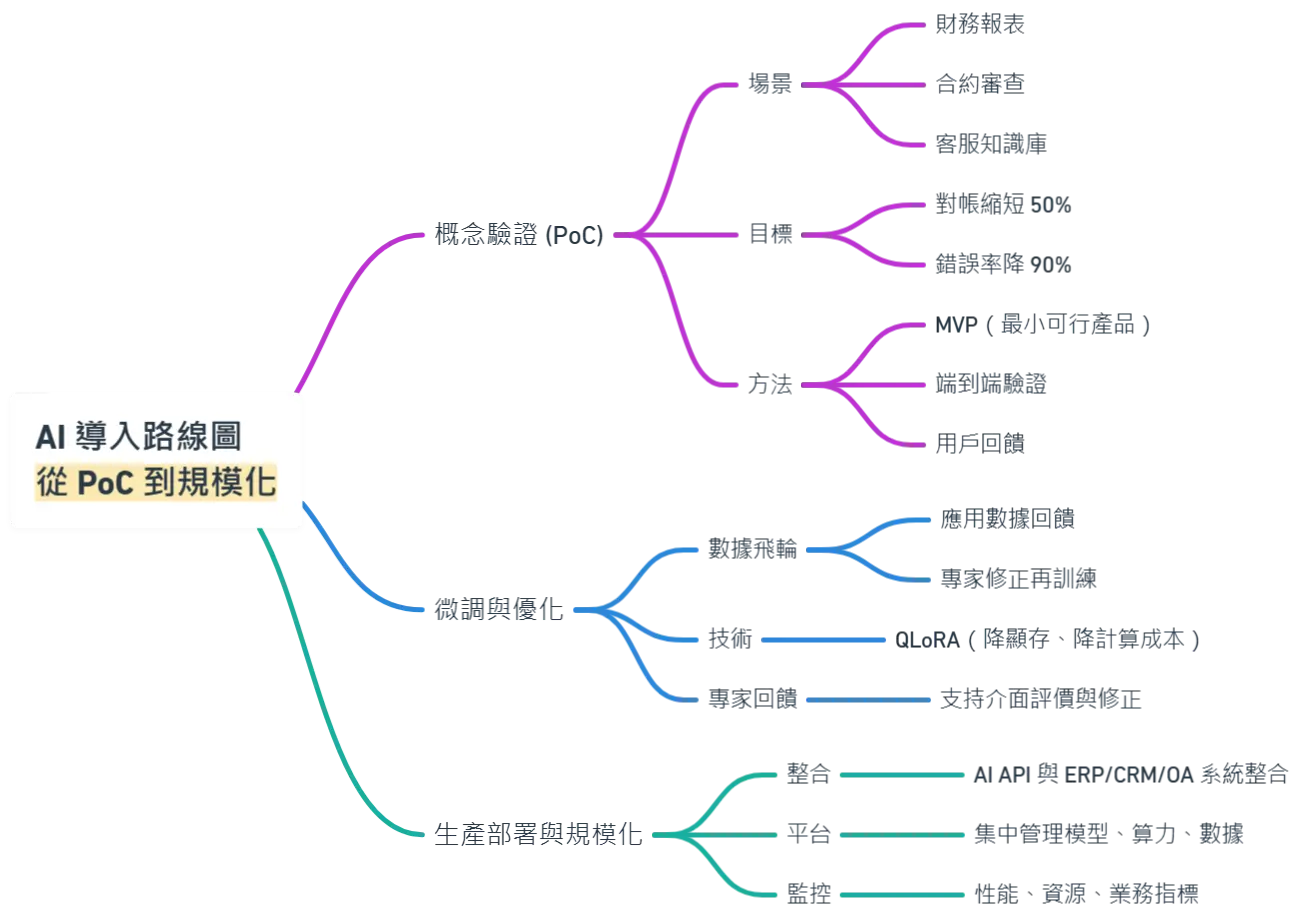

七、導入路線圖:從 PoC 到規模化

AI 地端導入是一個複雜的系統工程,不可能一蹴可幾。企業應採取分階段、逐步推進的策略,從單點驗證開始,逐步擴展到全面應用,以確保每一步都穩健、可控,並能持續創造價值。一個典型的導入路線圖可以分為以下三個階段:

1. 概念驗證 (Proof of Concept, PoC)

PoC 階段的核心目標是「驗證可行性」。企業應選擇一個業務痛點明確、數據基礎較好、且影響範圍相對可控的單一應用場景,進行端到端的技術和業務流程驗證。

(1) 場景選擇:

財務報表自動生成、法務合約智慧審查、內部客服知識庫等,都是理想的 PoC 場景。

(2) 目標設定:

設定清晰、可量化的成功標準,例如「將財務對帳時間縮短 50%」或「將合約初審的錯誤率降低 90%」。

(3) 快速迭代:

在這個階段,重點是快速搭建一個最小可行性產品(MVP),驗證從數據處理、模型微調到應用集成的整個鏈路是否通暢,並收集初步的用戶反饋。

2. 微調與優化

當 PoC 成功驗證了基本的可行性後,就進入了持續微調和優化的階段。這個階段的核心目標是「提升模型效果和業務價值」。

(1) 建立數據飛輪 (Data Flywheel):

這是 AI 應用能否持續進化的關鍵。企業需要建立一套機制,將模型在實際應用中產生的數據、以及人類專家的反饋(Feedback),重新用於模型的再訓練和優化。例如,當模型對某份合約的風險判斷有誤時,法務專家可以進行標註和修正,這些修正後的數據將成為下一輪模型訓練的寶貴資料。

(2) 量化壓縮技術 (QLoRA):

為了在有限的硬體資源上運行更大、更精準的模型,可以採用 QLoRA (Quantized Low-Rank Adaptation) 等先進的量化微調技術。這種技術能夠在不顯著犧牲模型性能的前提下,大幅降低模型的顯存佔用和計算需求。

(3) 專家回饋整合:

建立一個便捷的界面,讓業務領域的專家(如律師、會計師)能夠方便地對模型的輸出結果進行評價和修正,形成一個正向的優化循環。

3. 生產部署與規模化

在模型效果和業務流程都得到充分優化後,AI 應用就可以正式進入生產環境,並逐步擴展到更多的業務部門和應用場景。這個階段的核心目標是「最大化 AI 的影響力」。

(1) 跨部門整合:

將 AI 服務通過標準化的 API 接口,與企業現有的 ERP、CRM、OA 等系統進行深度整合,讓 AI 能力無縫地嵌入到員工的日常工作中。

(2) 建立統一的 AI 平台:

隨著 AI 應用的增多,企業應考慮建立一個統一的 AI 平台,對模型、算力、數據進行集中管理和調度,避免重複建設和資源浪費。

(3) 持續監控與迭代:

在生產環境中,需要對模型的性能、資源的消耗、業務指標的變化進行持續的監控,並根據監控結果,不斷進行迭代優化。

總而言之,「AI 導入不是一場短跑衝刺,而是一場分階段築基的馬拉松。」 只有步步為營,穩紮穩打,才能最終建成一座堅實、宏偉的 AI 大廈。

八、AI 地端/私有雲的戰略價值

在生成式 AI 時代,企業面臨的不再是「要不要導入 AI」的是非題,而是「如何掌握屬於自己的 AI」的策略性決策。從長遠來看,僅僅作為公有雲 API 的「使用者」,將難以建立真正的核心競爭力。透過導入 AI 地端與私有雲,企業能夠實現三大戰略轉型:

1. 從「雲端 API 使用者」轉型為「AI 基礎設施擁有者」

將算力掌握在自己手中,擺脫對外部供應商的依賴,確保業務的連續性和自主性。

2. 建立數據主權與專屬 AI 資產

將最寶貴的數據資產保留在企業內部,並在此基礎上,訓練出獨一無二、深度契合自身業務的專屬 AI 模型,構築起競爭對手難以逾越的護城河。

3. 培養內部 AI 能力

在建置和運作 AI 平台的過程中,逐步培養起一支懂技術、懂業務的複合型 AI 團隊,這將是企業在未來 3-5 年,甚至更長時間,能夠保持領先地位的最重要的人才資本。

企業該思考的不是「要不要導入 AI」,而是「如何掌握屬於自己的 AI」。 這不僅是一項技術投資,更是一項關乎企業未來命運的策略佈局。

如果您正在評估企業的 AI 導入路徑,我們強烈建議您從一次全面、客觀的 TCO/ROI 模擬分析開始。這將幫助您清晰地了解在不同導入模式下(地端、雲端、混合雲)的長期成本結構和潛在回報,從而找到最適合您企業現階段發展需求的最佳路徑。我們也能夠協助企業進行深入的投資評估與落地規劃,確保您的每一步投資,都能精準地創造價值,在 AI 時代的浪潮中,穩操勝券。

進一步了解導入資訊:

先行智庫的方案不是單次培訓,而是陪你走完從理解到落地的每一步。從第一場流程盤點工作坊開始,我們就與你並肩定義轉型的方向、找出可行的節點,並透過系統化的訓練與實作,把AI真正變成你組織的內建能力。

立即了解更多產業導入案例與企業適用方案,請前往:https://www.kscthinktank.com.tw/ai-solution/

與我們一同打造真正落地、可持續成長的智慧化營運模式,讓 AI 成為您的競爭優勢。

如有任何問題或需求,請填寫以下表單,我們將竭誠為您解答!

您也可以透過以下按鈕了解更多資源: