近年來,各大研究機構針對台灣企業 AI 導入現況的調查結果,呈現出鮮明的落差。一方面,有報告指出「近九成企業已經啟動 AI 計畫」;另一方面,卻也有研究顯示「真正落地應用的企業不到一成」。這種數據上的矛盾,揭示了台灣企業在 AI 轉型過程中普遍存在的「知易行難」困境。企業普遍對 AI 保持高度關注,將其視為數位轉型與提升競爭力的關鍵,但實際應用卻往往停留在規劃或實驗階段,難以真正產生價值。

這樣的現象背後,不僅反映出 AI 在企業界的熱潮與期待,也突顯出落差所帶來的問題:為何企業想要導入 AI,卻無法順利落地?是成本過高、人才不足,還是組織文化與風險考量的牽制?

明明想轉型,但為何 AI 導入總是卡關?

從企業訪談與研究觀察來看,導入障礙主要集中在四大面向。首先是成本壓力:AI 專案往往需要高額的硬體投資、軟體授權,以及長期的數據管理,對中小企業而言尤其沉重。其次是人才缺口:除了資料科學家與工程師不足,更缺乏能夠橋接商業需求與技術落地的跨域人才。第三是組織文化:高層雖然願意推動,但基層員工可能因對 AI 的陌生與不安而產生抗拒,使得內部溝通與推進速度受限。最後是風險考量:包括資安疑慮、合規壓力,以及對生成式 AI 可能帶來誤用或外洩風險的擔憂。

若與國際相比,台灣的 AI 導入速度顯得更為謹慎。根據多份跨國調查,全球平均已有近三分之一的企業進入實際應用階段,而台灣則仍以「規劃中」或「小規模試驗」為主。這種差距反映出台灣企業在數位轉型進程中,雖不缺乏熱情,卻在資源配置與風險承擔上表現得更為保守。

科技業賣 AI 快,用 AI 卻很慢?

在台灣,不同產業對 AI 的導入程度差異顯著。製造業無疑是領先者,受惠於政府智慧製造政策與國際供應鏈壓力,從台積電到電子五哥,皆積極推動設備預測維護、自動化品檢與良率優化,讓 AI 成為產能與競爭力的重要推手。金融業則在近年快速追趕,金管會統計顯示,多數銀行已經導入 AI 客服、智能理財與詐欺偵測系統,目的在於提升客戶體驗與營運效率。

然而,科技業雖是 AI 技術的供應者,對於自身內部應用卻相對謹慎。許多企業專注於開發晶片、雲端與演算法解決方案,但在行銷、營運或內部流程的導入上則偏向保守,顯示「賣AI」與「用AI」之間存在落差。至於傳產與零售業,受限於數位化基礎不足與成本考量,導入腳步相對緩慢,往往僅在行銷推薦或簡易客服自動化上嘗試,尚未形成深度應用。

這些差異不僅反映出台灣產業的數位成熟度,也揭示了導入 AI 必須因地制宜。不同產業需要依照自身數據基礎、人才結構與競爭壓力,設計出符合需求的導入路徑。

中小企業想跟進,卻卡在錢和人才

企業規模是決定 AI 導入深度與速度的重要因素。大型企業通常具備完整的數據基礎、專業人才與資金優勢,因此能在研發、製造、營運等多面向推動 AI,甚至建立專屬的資料科學團隊,進行長期且深度的數位轉型。中型企業則展現出強烈的導入意願,但受限於資源有限,往往依賴外部顧問或套裝解決方案,專案多聚焦於特定業務流程,例如行銷自動化或智慧客服,以降低風險並控制成本。

至於小型企業,雖然也有導入 AI 的需求,但受到技術門檻與資金不足影響,較多依靠低成本、模組化或雲端化的 AI 工具,例如智能廣告投放、語音辨識客服或簡易數據分析。對這類企業而言,建議採取「漸進式導入」策略:先鎖定單一痛點,以小規模試點驗證效益,再逐步擴展應用範圍。如此不僅能降低失敗風險,也能累積內部數據與人才基礎,為未來更完整的數位轉型鋪路。

台灣企業AI導入現況:知道 AI 不等於會用,多數仍停在起步線

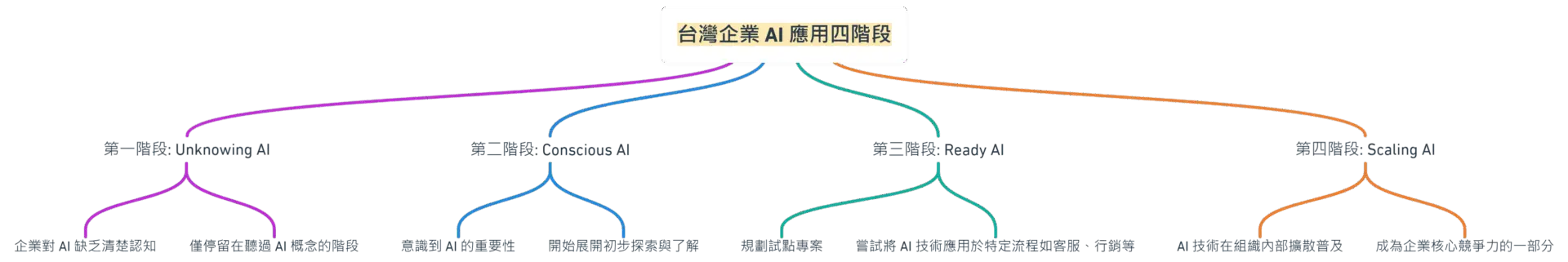

根據 AIF 的分類模型,台灣企業在 AI 應用上可分為四個階段。第一階段 Unknowing AI,代表企業對 AI 缺乏清楚認知,僅停留在聽過概念。第二階段 Conscious AI,則是已經意識到 AI 的重要性,並展開初步探索。第三階段 Ready AI,企業開始規劃試點專案,嘗試將 AI 技術應用於特定流程,例如客服或行銷。第四階段 Scaling AI,則意味著 AI 已在組織內部擴散,成為核心競爭力的一部分。

最新數據顯示,台灣大多數企業仍集中於「知道」與「嘗試」的前兩個階段,真正進入 Ready AI 的比例有限,而能達到 Scaling AI 的企業更是少數。值得注意的是,過去幾年 Scaling AI 的比例不升反降,原因在於許多企業在試點後,遭遇數據品質不足、成本壓力過高或跨部門整合困難,導致專案無法持續擴張。這種現象凸顯出台灣企業在 AI 成熟度上的挑戰:從「嘗試」邁向「規模化」需要的不只是技術,更仰賴策略、治理與組織文化的全面支持。

誰真的把 AI 玩出成果?台灣企業成功案例揭密

在眾多挑戰中,仍有部分台灣企業成功找到 AI 落地的路徑,成為值得借鏡的案例。製造業方面,台積電與電子五哥積極導入智慧製造技術,利用 AI 進行良率優化、設備維護與供應鏈管理,不僅提升生產效率,也降低營運風險。金融業則以玉山銀行與富邦金控為代表,前者推行智能理財服務,讓客戶享有更精準的投資建議;後者則透過 AI 客服強化客戶互動,提升服務品質與效率。

在科技業,聯發科利用 AI 強化晶片設計,加速產品開發週期;趨勢科技則結合 AI 演算法於資安領域,強化威脅偵測與防禦能力,展現 AI 在高科技應用的深度價值。這些案例顯示,成功導入 AI 的關鍵在於幾個要素:高層戰略導向確保方向一致,聚焦痛點讓應用具體產生價值,漸進式導入降低風險,跨域團隊合作整合技術與業務,最後透過完善的數據治理確保模型的穩定與可靠。

這些實務經驗說明,AI 導入並非一蹴可幾,而是需要結合策略、技術與組織文化的長期工程。

從工具到夥伴,AI 代理人成為企業新戰力

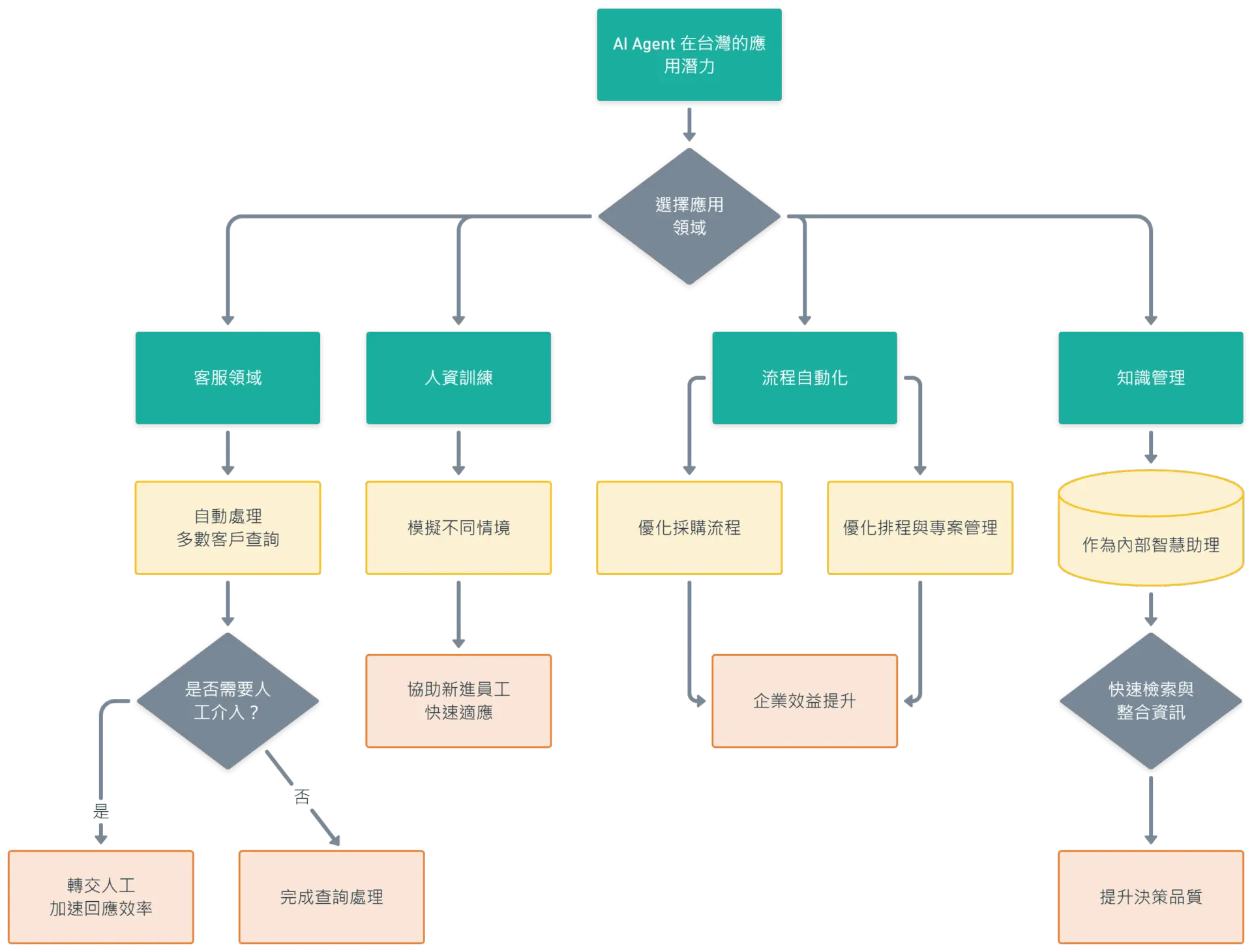

隨著生成式 AI 的發展,AI Agent 成為新一波企業導入焦點。與傳統 AI 側重於單一任務自動化不同,AI Agent 更強調自主決策與多步驟任務執行,能根據情境動態調整策略。對企業而言,它不只是輔助工具,而是能主動協調、處理複雜任務的「數位代理人」。

在台灣,AI Agent 的應用潛力廣泛。於客服領域,它可自動處理多數客戶查詢,並在必要時轉交人工,加速回應效率;在人資訓練上,AI Agent 能模擬不同情境,協助新進員工快速適應;在流程自動化方面,企業可利用 AI Agent 優化採購、排程與專案管理;而在知識管理,它能作為內部智慧助理,快速檢索與整合資訊,提升決策品質。

從國際趨勢來看,美國與歐洲已有企業將 AI Agent 應用於財務分析與供應鏈管理,顯示其應用範疇正持續擴大。台灣企業若能及早試點並累積經驗,將有機會在新一波 AI 浪潮中搶得先機。

想導入 AI?先挑一個痛點做試驗就對了

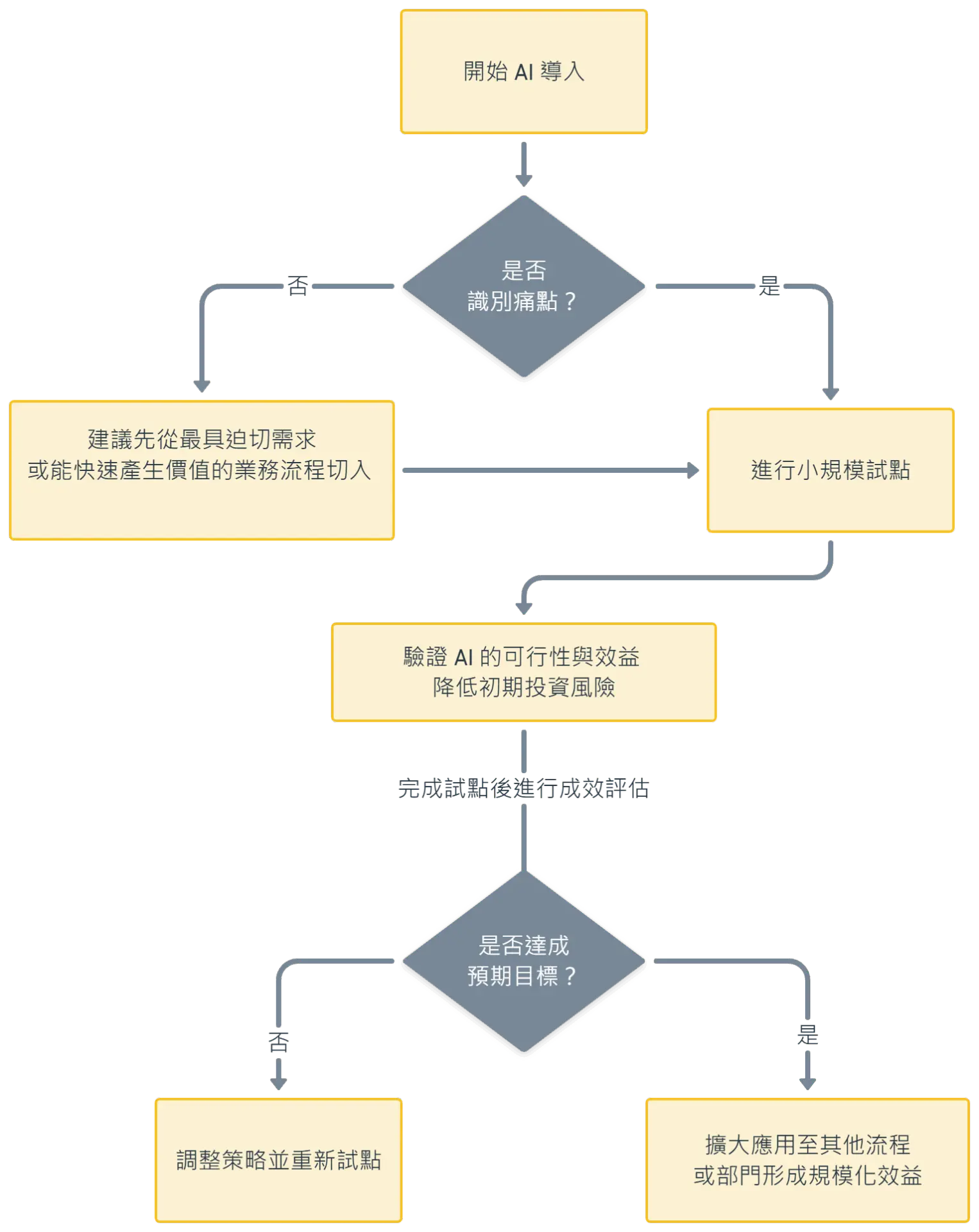

許多台灣企業在 AI 導入的初期,常因目標過於龐大或缺乏明確規劃而導致專案失敗。要避免這樣的情況,企業可循序漸進,採取「小步快跑」的策略。第一步是識別痛點,從最具迫切需求或能快速產生價值的業務流程切入,例如客服、行銷或生產監控。接著,進行小規模試點,透過有限範圍的專案驗證 AI 的可行性與效益,降低初期投資風險。

在完成試點後,企業應進行成效評估,透過數據量化成果,檢視是否達成預期目標,並據此調整策略。若評估結果正向,再進一步擴大應用,逐步將 AI 延伸到其他流程或部門,形成規模化效益。值得注意的是,導入過程中內部溝通至關重要,高層需向員工清楚說明 AI 的角色與價值,避免因「被取代」的疑慮而造成抗拒。

此外,企業也可從簡單卻能明顯改善效率的應用開始,例如導入 AI 客服或數據分析工具,藉由快速見效來建立信心與共識。

機會當前,如何從「知道要做」走向「真的做成」

隨著全球 AI 技術持續演進,台灣也迎來新的發展契機與挑戰。在技術層面,多模態 AI、AI Agent 與邊緣 AI 的崛起,將驅動更多創新應用;特別是邊緣運算結合 AI,可在製造、交通與物聯網場景中即時運作,提升效率與安全。於應用場景方面,醫療診斷輔助、教育個人化學習、智慧交通管理與生活服務,皆是未來潛力巨大的領域。

在市場機會上,台灣擁有硬體製造的優勢,若能結合軟體與服務,將有望建立完整的 AI 生態系,拓展國際競爭力。然而,挑戰同樣存在。政策與治理是關鍵,如何兼顧數據隱私、AI 倫理與國際規範,將影響企業的導入速度與規模。同時,產業輔導與國際合作,也決定台灣能否在全球 AI 版圖中占有一席之地。

綜觀台灣企業的 AI 導入現況,可以歸納出三大特徵:認知普及、應用落差與產業差異。雖然多數企業已經意識到 AI 的重要性,並展開初步嘗試,但真正能夠規模化落地的案例仍屬少數。這種「知與行」的斷層,正是台灣在數位轉型過程中面臨的核心挑戰。

要跨越這道鴻溝,企業必須同步推進三個面向。首先是策略,高層需明確訂定 AI 發展方向,並聚焦於能創造實際價值的應用場景。其次是人才,不僅要培養資料科學家,更要培育懂得跨域整合與溝通的轉譯角色。最後是文化,建立員工對 AI 的信任與接受度,將其視為協作夥伴而非威脅。

對決策者而言,AI 不該只是單點技術實驗,而應被視為推動組織轉型的核心力量。唯有從試點逐步擴展到全域應用,並持續優化治理與數據基礎,台灣企業才能真正把握 AI 帶來的競爭優勢。

進一步了解導入資訊:

先行智庫的方案不是單次培訓,而是陪你走完從理解到落地的每一步。從第一場流程盤點工作坊開始,我們就與你並肩定義轉型的方向、找出可行的節點,並透過系統化的訓練與實作,把AI真正變成你組織的內建能力。

立即了解更多產業導入案例與企業適用方案,請前往:https://www.kscthinktank.com.tw/ai-solution/

與我們一同打造真正落地、可持續成長的智慧化營運模式,讓 AI 成為您的競爭優勢。

如有任何問題或需求,請填寫以下表單,我們將竭誠為您解答!

您也可以透過以下按鈕了解更多資源: