在近年企業數位轉型的浪潮中,「導入 AI」幾乎成了每場策略會議的關鍵議題。從高層宣示到 IT 團隊動工,許多公司紛紛投入 AI 導入計畫,有的採購大型 SaaS 工具,希望藉由「隨插即用」的方案快速上線;有的選擇自建 AI 執行環境,購置伺服器、搭私有雲與向量資料庫;也有企業相信,只要導入旗艦級系統,就能一舉整合流程與資料,解決知識庫與派工問題。

事實上,想像很美好,但現實卻很骨感。看似萬事俱備,在系統上線後,專案卻常陷入停滯。深入探究起來會發現, 問題不在技術,而在對於流程現況缺乏真實理解。

資料格式不一致、關鍵欄位未定義、ERP 結構複雜且版本分裂,各部門對流程的理解也各不相同。更關鍵的是,許多判斷邏輯僅存在於資深員工的經驗中,既未文件化,也未數據化。

有此可知,AI導入 並不是「接上系統」就能運作的技術,而是一面鏡子,讓企業看見企業內部的真實運作。導入失敗的關鍵往往不在演算法或硬體,而在於組織尚未梳理自身流程。

基於這些觀察,這篇文章想談的,是為什麼在企業導入 AI 的初期階段,輕量導入「概念驗證(PoC, Proof of Concept)」這件事看似微小,卻往往決定了專案能否落地。

為什麼要先「小試身手」?輕量導入才看得見真實現場

若要讓 AI 真正融入運作,首要任務並非大規模部署,而是以輕量導入作為起點。概念驗證(PoC, Proof of Concept)的核心目的,不在於展示 AI 的功能,而是透過小規模實驗,驗證資料與流程的真實狀況,並讓那些長期被忽略的現場問題自然浮現。

所謂「概念驗證」,並不是要一次建構完整的 AI 系統,而是用最小可行的方式(例如 chatbot、小型自動化、n8n 串接)實際跑一次流程,觀察資料品質、欄位設計與跨部門協作是否支撐得起系統化。

在這個階段,兩種長期被忽略的障礙往往會同時浮現。

第一種,是流程知識全都藏在人腦裡。許多規則沒有寫進系統,也沒更新到 SOP,判斷全靠資深員工的默契與經驗。平常靠口耳相傳,流程似乎能運作,但一旦要設計 chatbot 或自動化,就立刻暴露出「沒有人真正說清楚流程」的現況。

第二種,是 ERP 的歷史技術債。許多企業在 PoC 階段第一次嘗試把輕量工具或 chatbot 串進 ERP,才發現資料結構混亂、欄位邏輯不一致,不同事業單位各自維護版本。原本被視為最穩定的核心系統,反而成了第一個卡關點。

這兩種問題其實是長期共生的:ERP 不夠靈活、資料不一致,就靠人腦流程補;人腦流程補太多,就更難回頭整頓系統。PoC 的價值就在於,它讓這些問題同時浮上檯面,沒辦法再被默契和習慣遮掩。

從策略角度,PoC 的價值可歸納為三點:(1)將人腦邏輯外顯化、(2)快速暴露資料與流程缺陷、(3)形成跨部門的共同認知。它不是功能展示,而是在有限範圍內,讓真實現場無所遁形。

要看清現況,不需要大刀闊斧。 PoC(Proof of Concept) 是最有效、也最省成本的「現場檢驗法」。

從FAQ Chatbot揭開所有「靠人腦撐起」的流程

曾有一家中型製造企業希望導入 AI,從內部 FAQ 開始。他們的想法很單純:「讓員工問chatbot,輔助快速找到各種流程說明與規範。」

技術上很簡單,只要把 FAQ 文件丟進向量資料庫,接上模型,就能跑出一個初步版本。結果導入的第一週,就進行不下去「卡關」了:

問題不是出在模型表現,而是資料根本無法支撐:

- 很多常見問題根本沒有正式文件

- 文件雖有,但版本不一致、部門間內容矛盾

- 許多回答中藏著關鍵「判斷邏輯」,全靠資深員工經驗

- 某些答案甚至是「先打電話問 A 部門某位前輩」這類口耳相傳的潛規則

這些問題在日常工作中並不明顯,因為大家已經習慣用非正式的方式解決;但只要開始設計 chatbot,就瞬間把這些「仰賴人為判斷維持的流程」攤在陽光下。這裡用一個具體案例來說明這些問題如何被揭露:

負責 Chatbot PoC 的團隊在流程梳理階段,鎖定了一個常見的知識問答:「客戶訂單在出貨前,最晚可以什麼時候申請取消?」

雖然正式的 SOP 文件給出了標準答案:「只要系統狀態顯示『待出貨』,客戶服務(CS)人員 有權直接在 ERP 系統中點選『取消』。」

但實際操作時,CS 團隊卻向PoC 團隊反映Chatbot 提供的答案錯誤率極高。正是透過這項回饋和追查,PoC 團隊才得以揭開背後隱藏的一連串「人腦邏輯」與潛規則:

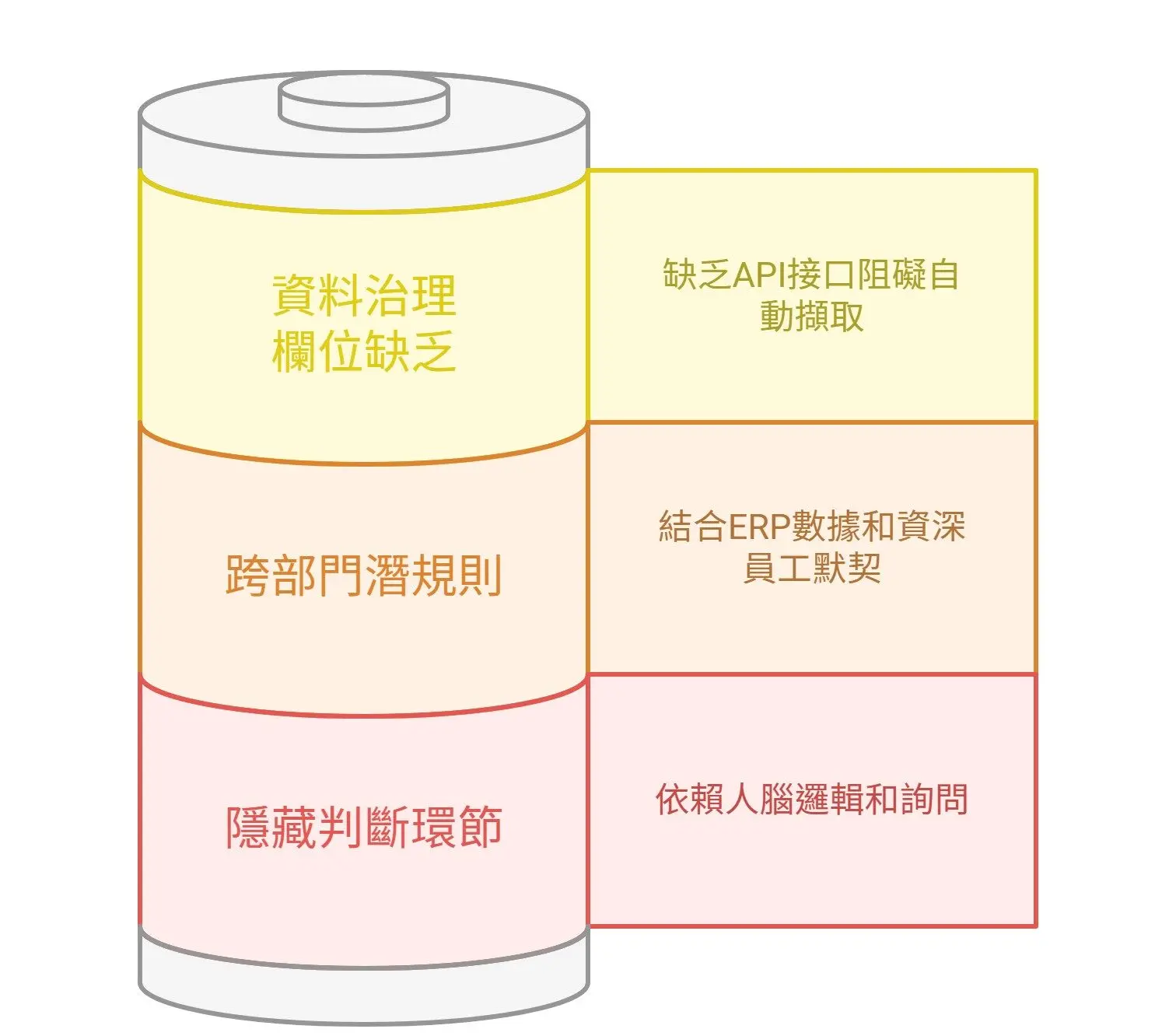

- 隱藏判斷環節(人腦邏輯): CS 判斷「取消原因」。如果是客戶主觀原因,會依 SOP 處理;但如果是「產品規格認知差異」,CS 專員會「先確認該產品的產線是否已開始備料」。這個「是否備料」的狀態,未在 ERP 系統中明確標註為一個標準欄位,而是要詢問「生管部門」的資深組長。

- 跨部門潛規則: 如果生管組長回覆「已備料」,CS 專員不會直接拒絕取消,而是會「先查 ERP 中該客戶的近半年退貨率」。如果退貨率低於 3%,則會人為介入,與倉儲部門協調「將已備物料轉為他用」。這段「協調與審批流程」是完全脫離 SOP 的「資深員工默契」,只有極少數人知道如何操作。

- 資料治理/欄位缺乏: 整個流程的核心判斷依據(「是否已備料」和「近半年退貨率」)都沒有一個統一的 API 接口或標準欄位供 Chatbot 自動擷取判斷。

上述這些邏輯從未寫進文件,卻是日常決策的核心。當 chatbot 無從理解這層判斷,回答自然錯漏百出。最後,這場 FAQ chatbot 導入不僅沒有直接解決 FAQ 問題,反而變成了一場「流程挖掘工作坊」,團隊第一次發現自己的知識散落、人腦邏輯龐雜、部門默契凌駕制度。

而這正是輕量導入PoC最有價值的地方: 它不只是測試技術,更是照亮企業真實現況的一盞探燈。

導入 AI 流程不必一步到位:企業可以這樣循序前進

從上述案例中我們發現,企業導入 AI 不應該是一場「一次到位」的大工程,而應該分為明確的數個階段。以下是一個常見且務實的策略藍圖:

| 階段 | 目標 | 重點產出 |

| 概念驗證 / PoC | 探勘、揭露真實運作邏輯 | FAQ chatbot、小流程串接、資料盤點、流程盲點 |

| 流程梳理與資料治理 | 把人腦邏輯變成制度化規則 | SOP 更新、欄位定義、API 規格、跨部門共識 |

| 正式導入 | 建構穩定 AI 系統與流程 | 地端部署 / iPaaS、正式知識庫、智能流程引擎 |

| 擴張與優化 | 擴大應用場景,持續優化 | 更多業務場景、流程智能化、自動調整機制 |

必須強調的是,概念驗證的角色並不是「前菜」,而是整個導入計畫中最關鍵的現況發掘階段。沒有這一段,後面的資料治理與系統導入就像在流沙上蓋大樓。

把默契變明文,把經驗變制度

在企業導入 AI 的浪潮中,我們太常看到組織將目光鎖定在工具、技術與環境建置上,卻忽略了更根本的前提:AI 必須建立在被理解的流程與可治理的資料之上。

正因如此,輕量導入看似不起眼,甚至難以在初期達成亮眼的 ROI,卻是唯一能讓那些隱藏在人腦裡的邏輯、散落在各角落的資料、未被明文化的流程浮上檯面的方式。它像是一面流程的照妖鏡,在投入巨額資源前,便能低成本地識別出導入障礙與數據斷層。

因此,多數失敗案例並非技術不成熟,而是導入順序錯置與對現況缺乏理解。急著展現財力、部署大系統、部署地端環境,無異於在腐朽的基礎上匆忙興建摩天大樓, 往往只是將問題包得更緊而已。唯有從「攤開流程」開始,企業才能真正從「有 AI」邁向「會用 AI」,開啟智慧化轉型的穩健旅程。

進一步了解導入資訊:

先行智庫的方案不是單次培訓,而是陪你走完從理解到落地的每一步。從第一場流程盤點工作坊開始,我們就與你並肩定義轉型的方向、找出可行的節點,並透過系統化的訓練與實作,把AI真正變成你組織的內建能力。

立即了解更多產業導入案例與企業適用方案,請前往:https://www.kscthinktank.com.tw/ai-solution/

與我們一同打造真正落地、可持續成長的智慧化營運模式,讓 AI 成為您的競爭優勢。

如有任何問題或需求,請填寫以下表單,我們將竭誠為您解答!

您也可以透過以下按鈕了解更多資源: