在 AI 技術快速滲透企業流程的當下,專案管理正站在一場深層次的結構性變革風口。這場變革不僅是工具升級或流程加速,而是從根本上重塑專案的協作邏輯與 PM 的角色定位。當 AI 逐步接手資訊彙整、流程串接與例行追蹤,過去仰賴PM人工協調的工作模式將被重新定義。PM 不再只是任務的搬運與追蹤者,而是專注於策略取捨、風險管理與跨部門節奏掌控的關鍵策動者,這象徵著一場從「執行」走向「領導」的角色升級。

PM 不再當「交通警察」,AI 幫你搞定橫向協作

在台灣科技製造業的現場,專案管理師(PM)長期扮演著「協調中心」的角色。每天穿梭於 Excel、Jira、ERP、Email 與會議室之間,對齊時程、彙整資料、解決跨部門斷層,宛如資訊的「交通警察」。這些工作雖然不可或缺,但高度重複、低產值,常常吞噬了本該投入策略取捨、風險設計與關鍵溝通的時間,使 PM 陷入疲於奔命的「救火日常」。

Gemini Enterprise 與 OpenAI Agent 的出現,正是這種局面的轉捩點。透過語意理解、工作流程自動化與多系統整合,AI 能即時彙整分散的資訊、生成任務摘要,並主動追蹤關鍵時程,讓資料自動流動、流程自動運行。PM 不再需要親自「搬運資訊」,而能把重心放回全局掌控與策略決策。

例如,Gemini Enterprise 可整合 Workspace/M365、Jira、ServiceNow、SAP/Oracle、BigQuery 等資料來源,將訊息結構化並自動送達相關人員;OpenAI Agent 則將供應商往返、技術 FAQ 等外部溝通轉化為自助介面,減少高頻、重複的人工互動。這不只是提高效率,而是從根本上重塑了橫向協作的方式,讓 PM 從任務的執行者,開始轉型為工作流程的設計者與節奏的掌控者。

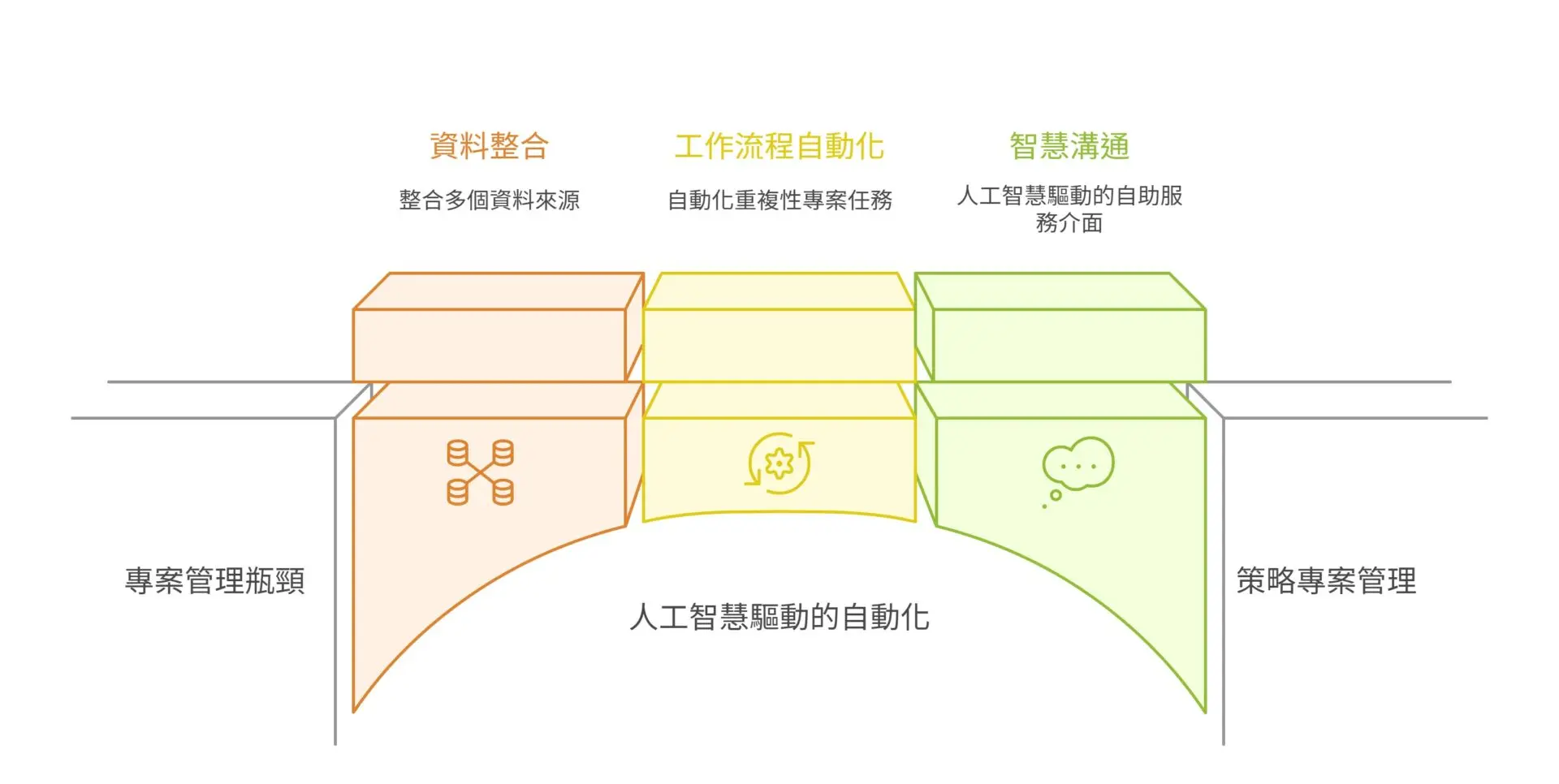

AI 導入後對 PM 工作角色與協作方式將產生結構性的改變。具體來說,它的真正意涵可以拆成三層:

- 工作流程的自動化

許多原本仰賴 PM 人力執行的任務(如派工、進度催辦、提醒里程碑)變成由 AI 代理主動、即時、自動觸發,降低對個人跟進的依賴,也減少遺漏與延誤的風險。 - 外部協作方式的創新

對外(如供應商、業務)頻繁且重複的溝通,由自助式介面或 AI 工具取代人工往返,使溝通更即時、透明且可追溯,協作流程更清晰標準,降低人與人之間的摩擦成本。 - PM 角色的升級

PM 不再陷於「催、問、抄、整」的執行瑣事,而是轉向設計規則、設定優先順序、拍板決策等更高價值的工作,從執行者升級為流程設計師與節奏掌控者。

這並不是要把人力從專案流程中剔除,而是讓人從重複、瑣碎、低產值的任務中解放出來,將心力專注在真正有決策價值的工作上。透過 AI 的協助,資訊能自動流動、跨部門協作更順暢,整體協作成本大幅下降,專案節奏也更穩定,不再受個別人力瓶頸影響。同時,責任邊界變得更清晰,誰該處理什麼、何時回應,都能在系統中明確呈現,減少誤會與推諉,讓專案運行更高效可控。

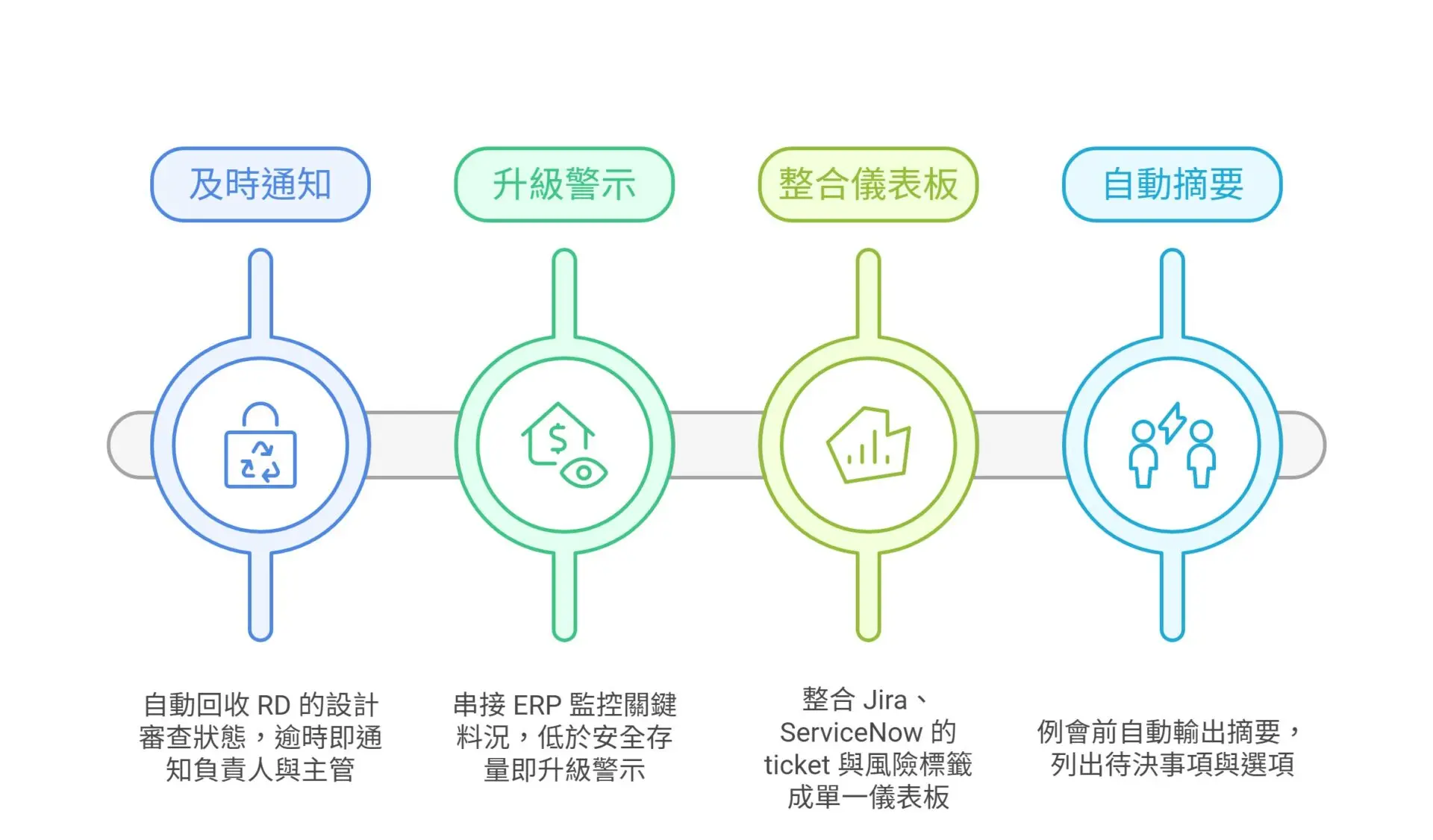

橫向協作被自動化之後,AI 能進一步讓跨部門的專案運行更有節奏。以 Gemini Enterprise 的 Agent Orchestration 為例,PM 可利用無程式碼工具 The Workbench,快速設計一個「NPI 追蹤 Agent」:

- 自動回收 RD 的設計審查狀態,逾時即通知負責人與主管

- 串接 ERP 監控關鍵料況,低於安全存量即升級警示

- 整合 Jira、ServiceNow 的 ticket 與風險標籤成單一儀表板

- 例會前自動輸出摘要,列出待決事項與選項

這類 AI 驅動的工作流,讓進度追蹤、責任提醒與跨部門協作全部「內建」在代理規則中,不再靠人催、不再因人而異。當流程被代理固化、節奏被工具守住,專案就能更穩定地推進,PM 也能真正回到專案節奏的設計與掌控上。PM 的價值終於能從過去的資訊搬運,轉為流程設計與節奏控制。當規則被代理固化,協作就不會因人而異;當節奏被工具守住,專案就不會因臨時插單而失控。

不用翻 Excel!AI 直接告訴你專案哪裡卡

當資訊流不再依賴人力搬運,下一個被改變的就是決策流程。資料整合與報表製作長期是 PM 的「時間黑洞」,無論是進度預測、風險評估,或對上報告,PM 經常得在 ERP、Jira、Excel、資料庫之間來回穿梭,手動比對欄位、製作報表。這不僅費時,也容易出錯。

而 Gemini Enterprise 的 Context 層改變了這一點。它能串接 BigQuery、ServiceNow、Jira 等資料來源,並以語意理解讓 PM 用自然語言提問:

「哪些專案有延誤風險?」

「本週交期異常件數是多少?」

「哪個零組件可能造成瓶頸?」

AI 不僅整合資料,還能主動分析趨勢、指出異常,將數據轉化為可行動的洞察。PM 不必再兼任資料分析師,把會議討論重心從「誰的表格對」轉回「怎麼取捨與拍板」。這種即問即答的決策模式,將成為製造業 PM 的標配。

在決策模式被重塑的同時,AI 也徹底改變了 PM 與組織溝通資訊的方式。專案報告是 PM 的另一大痛點。要面對不同層級(工程師、主管、業務)的利害關係人,報告內容得一再調整,格式、摘要、細節層級各異。更別提製作簡報、撰寫週報所耗費的時間與精神。

這一切,透過 Gemini Deep Research Agent 與 Google Workspace Vids 的整合,出現了全新的解法。PM 完成專案更新後,AI 可以自動:

- 產出文字摘要與視覺化重點報告

- 轉換成多版本簡報,分別適配技術端、業務端與管理層

- 甚至生成短影音,以圖表 + 旁白的方式快速傳遞資訊

舉例來說,PM 在提交週報後,AI 能立即生成一段 90 秒的影片,向高層清晰呈現進度與風險。報告不再是例行負擔,而變成資訊價值的放大器。這種轉變,讓 PM 用一人之力,就能完成過去需要整個協作小組的工作量。

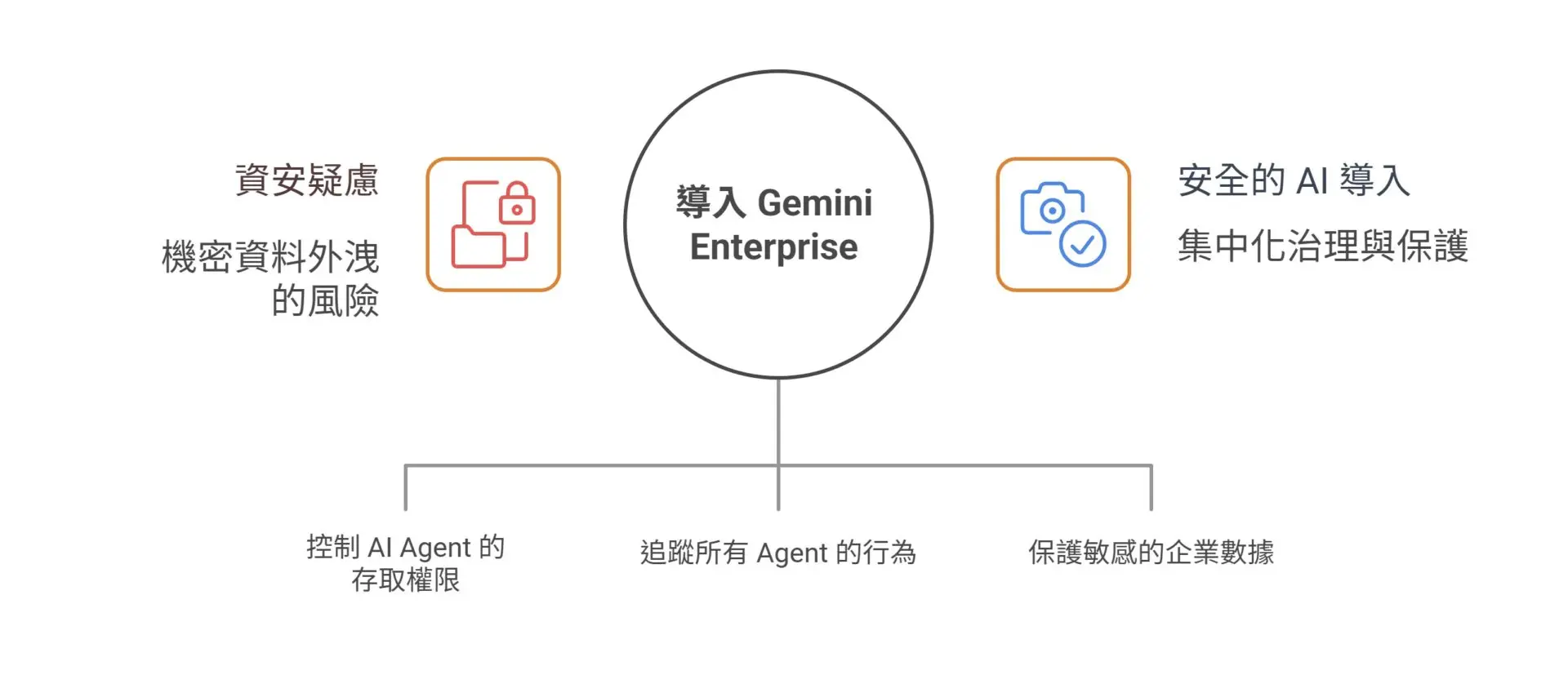

AI 工具用得安心嗎?導入 AI 的資安與治理標準

對於科技製造業而言,導入 AI 工具最大的疑慮往往不是功能,而是資安與治理。產品設計圖、供應商資料、製程文件都是高度機密,一旦 AI Agent 存取錯誤資料或外洩,後果不堪設想。

導入任何 PM AI 工具,安全與治理是前提。Gemini Enterprise 以 IL5 等級的資安標準與集中治理即回應了這層疑慮:

- 精細權限(Granular Access):透過執行細緻的存取權限,確保 AI Agent 只能使用有權限查看的資料,並且只能採取 被授權的操作。這提供了企業對數據的 完全控制權

- 可稽核:所有代理行為留痕,誰查了什麼、何時觸發了哪些操作一目了然。平台的核心組件 「治理與安全」 確保能夠集中化地、視覺化、保護、稽核和治理所有 Agent

- 邊界清楚:測試/生產資料隔離、敏感欄位遮罩、外部輸出的內容控管。 Model Armor(模型盔甲) 這樣的安全,確保當 Agent 更新外部系統(如 ServiceNow)時,敏感的企業數據依然受到保護

企業可設計「NPI 追蹤 Agent」僅能讀取進度資訊,不能修改技術文件。IT 部門則可定期審查 Agent 操作紀錄,確保合規與風險可控。這不僅保障資訊安全,也為 PM 使用 AI 提供制度性的信任基礎。

供應商也能自己查進度!AI 幫你省下一堆對話

除了內部管理的革新,OpenAI 平台也為 PM 開啟了對外協作的新戰場。透過 Agent Builder 與 Apps SDK,即使沒有程式背景的 PM,也能快速打造互動式應用。

例如:

- 建立一個供應商自助 Web App,讓對方自行查詢報價進度、提交文件,減少往返溝通

- 在展覽現場部署互動式 AI 工具,即時回答產品規格與應用問題,提升業務效率

- 建立 AI FAQ 助手,協助自動回覆重複的技術諮詢,減少人力負擔

OpenAI Agent 讓 PM 不只是內部的協調者,更能快速構築對外協作的新介面,讓專案管理的邊界延伸到供應鏈、客戶與市場前線。這些外部創新應用不僅提升協作效率,讓 PM 把有限的人力投注在客製化與關係經營上。同時,互動過程產生的結構化數據,也能回流到內部的分析與決策。

AI 專案管理的角色洗牌:PM 將成為 AI 流程的設計師

AI 對 PM 的影響已經清晰可見。不只是加快節奏或自動化流程,而是一場從「任務執行」到「系統設計」的深層角色轉型。當資訊流、決策流、溝通流逐步由 AI 驅動,專案管理的重心正在從人力調度轉向架構設計與規則治理。

未來的 PM,將不再是任務的搬運工,而是能靈活運用各類 PM AI 工具,串接內外部資源,為專案打造一套「可預測、可擴張、可治理」的運行系統。他們不再為專案感到焦頭爛額,而是透過代理設定、流程編排與節奏掌控,讓複雜的跨部門協作自動化、制度化,成為真正的專案「指揮中心」。

對台灣科技製造業的 PM 而言,這不只是一波工具升級,而是一場產業競爭邏輯的位移。誰能最先建立 AI 化的專案管理系統,誰就能在效率、韌性與創新力上領先半個身位,率先抓住產業升級的節奏。行動的時機就是現在!當你還在手動追進度、整理報表的時候,有人已經開始用 AI 建構下一代專案管理的「作戰系統」。未來的領先者,不是更會做,而是更會「設計」專案的運作方式。

進一步了解導入資訊:

先行智庫的方案不是單次培訓,而是陪你走完從理解到落地的每一步。從第一場流程盤點工作坊開始,我們就與你並肩定義轉型的方向、找出可行的節點,並透過系統化的訓練與實作,把AI真正變成你組織的內建能力。

立即了解更多產業導入案例與企業適用方案,請前往:https://www.kscthinktank.com.tw/ai-solution/

與我們一同打造真正落地、可持續成長的智慧化營運模式,讓 AI 成為您的競爭優勢。

如有任何問題或需求,請填寫以下表單,我們將竭誠為您解答!

您也可以透過以下按鈕了解更多資源: